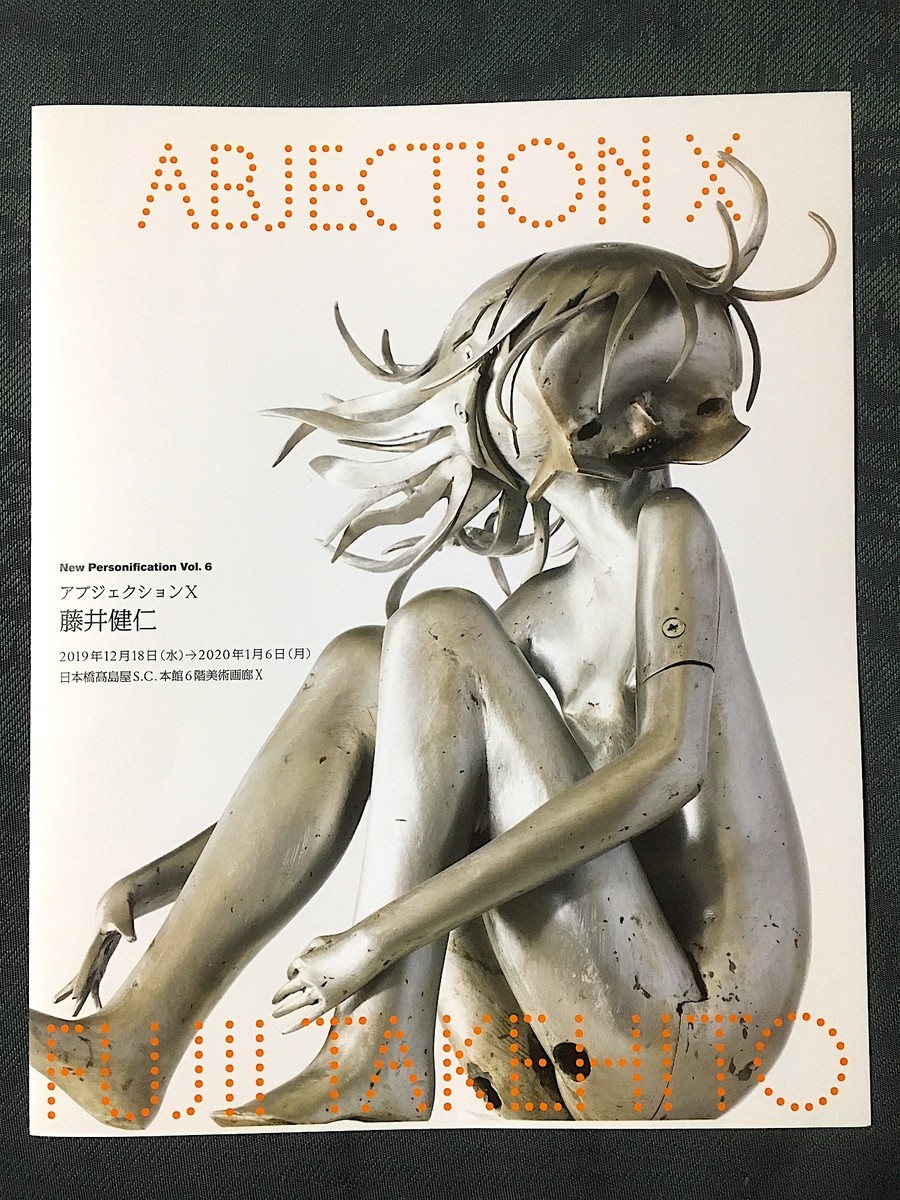

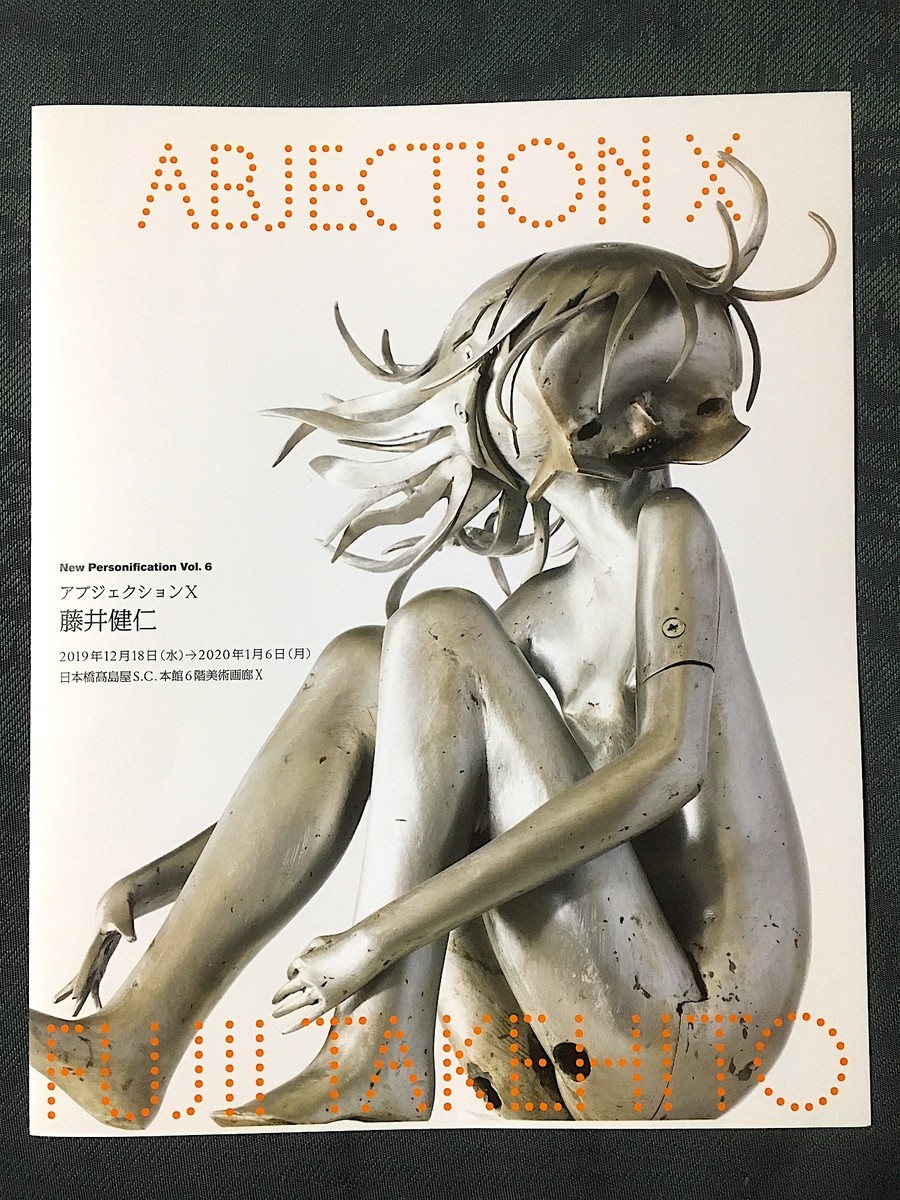

鉄を素材に彫刻を作り続けている藤井健仁の個展「ABJECTION X」が、来週から日本橋高島屋S.C.本館6階美術画廊Xにて開催されます。DMに掲載された拙文を、作家の了承を得てこちらに転載します。

●

加害の引き受けと陥没のエレガンス

労働

アートと呼ばれるものの輪郭がすっかり曖昧となった現在、絵画と彫刻はそのモダニスティックな形式を依然として維持し、「芸術の場所」を確保しているかに見える。彫刻というオーソドックスなジャンルからスタートした藤井健仁は、その「芸術の場所」が排除してきた様式であるお面と人形を、自身の制作の中心に据えてきた。

お面とは、顔面に装着することで何者かになり代わるアイテムであり、人形は小さな人型に何者かが託されたものである。いずれも代替物としての役割を果たすがゆえに、何の役割を果たさずとも「芸術の場所」を占めることのできる彫刻にはない通俗性や商業性を帯びることになる。

藤井が言語ゲームとしての現代アートから距離を取り、積極的にその通俗性、商業性の中に沈潜したのは逆説的にも、「つくる」という行為の強度と、物と手の緊密な関係性を取り戻すためだった。そこで選ばれていた鉄という素材の圧倒的な抵抗感が、「つくる」ことをより過酷で過剰なものにしたのは間違いない。

過酷な労働によって過剰につくること、それは現代社会において、人々が大なり小なり強制されていることだ。そこでは人は常にある種の「被害者」性の中に拘束されている。が、藤井が目指したのはそれとは反対に、現実の労働にも増して過酷で過剰な制作へと自らを追い込むことで、「加害者」たらんとすることだった。

鉄面皮

鉄は暴力を象徴する。報復の私刑が許されないこの社会において、死刑は法=国家の判断に委ねられることになっている。しかし人は社会から押し付けられた「被害者」性に塗れて生きていても、いやむしろその位相を全身で受け止めているからこそ、「復讐してやる」という思いを一度ならず抱くものではないだろうか。その際の武器が銃なのか鈍器なのかは別にして、鉄であることは肝要である。

鉄を叩きのめすことから、藤井の「彫刻刑 鉄面皮」シリーズは生まれた。モデルたちへのあり余る殺意は「制作の暴力性」に還元され、「刑」を下されたお面はそれぞれの人物の個別性、具体性を限界まで露呈させている。メディアを通して私たちが嫌と言うほど見てきた人々の、抽象化不可能な貌の圧力の凄まじさ。それは、藤井の労働に比例するものだろう。

労働量と時間の集積が、「復讐してやる」という制御し難い感情をある時点で超えた時、お面は藤井の手を離れ、加害と被害の拮抗する境界面として自律する。

鉄少女

鉄人形のシリーズにも、鉄という素材の持つ暴力性と、「つくる」ことの過剰さが通底している。「鉄面皮」と違うのは、鉄少女の顔が皆どれも一切の個別性、具体性を失っているということだ。

大きく陥没した顔面と、反動のごとく膨れ上がった前頭部。顔の下半分は四角い板状となって反り返り、目鼻口はまるで冗談のように極限まで切り詰められている。

顔の驚くべき抽象性に対し、体躯は極めて具象的だ。たとえば<<転校生>>シリーズ。なめらかで華奢な手足に、幼女を思わせる胴体。風に舞い上がる長い髪。セーラー服と、翻る短い襞スカート。基本的な造形には西洋人体彫刻のニュアンスを感じさせつつも、採択されている個々のモチーフの組み合せは、この国では、性的欲望の視線に晒されるある「かたち」の一典型と言っていいだろう。

この、「圧倒的な量の性的視線を受け止める」という日本の少女の存在様式を象徴的に表しているのが、他でもない顔なのである。鉄少女の顔に個別性が欠けているのはそのためだ。鉄を叩く藤井の「制作の暴力性」と「視線の暴力性」は、ここに重ね合わされる。

あらゆる暴力を受け止めて、少女の顔は陥没した。平たくなった顔に丸く穿たれた目の穴の奥から、彼女は世界を眺めている。ヘルメットのように膨らんだ頭蓋骨で、彼女は自らを防衛する。小さな突起と化した鼻と黒々と割けた口は、稚拙に象られた女性の性器だ。欲望する視線が最後に辿り着きたい場所が、一切隠されず顔面にあるという不意打ち。その裂け目の奥には、ペニスを噛み切る小さな歯が几帳面に並んでいる。異形の相貌は呪術的な仮面めいて、その下にあるものへの想像力を掻き立てるが、彼女に「素顔」はない。

少女は微笑みながら軽やかに立っている。あるいは全力で自転車を漕いでいる。どんな視線に殴られ顔面を陥没させても、少女は微塵も傷ついていない。「被害者」性が、不穏なまでの自由と強靭さに反転する瞬間のエレガンスがここに刻印されている。

![母なる証明 [Blu-ray] 母なる証明 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51%2BUUt9ivmL._SL160_.jpg)

![たちあがる女 [DVD] たちあがる女 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51XGJ2RkRcL._SL160_.jpg)

![天才作家の妻 -40年目の真実- [DVD] 天才作家の妻 -40年目の真実- [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/516ycwv7zML._SL160_.jpg)

![メゾン・ド・ヒミコ [DVD] メゾン・ド・ヒミコ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41GUzG-HseL._SL160_.jpg)

![心と体と [Blu-ray] 心と体と [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41mUX8fSxVL._SL160_.jpg)

![ある女流作家の罪と罰 [DVD] ある女流作家の罪と罰 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51xGbRvR9UL._SL160_.jpg)